华汉旅官方微博

咨询热线010-84856515

24小时专家热线010-84856515

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

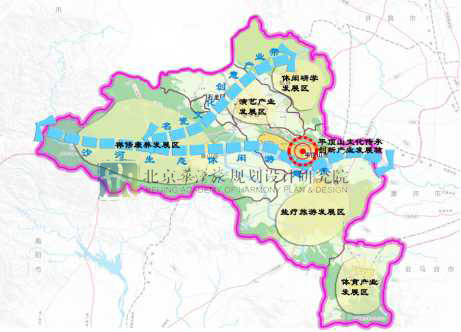

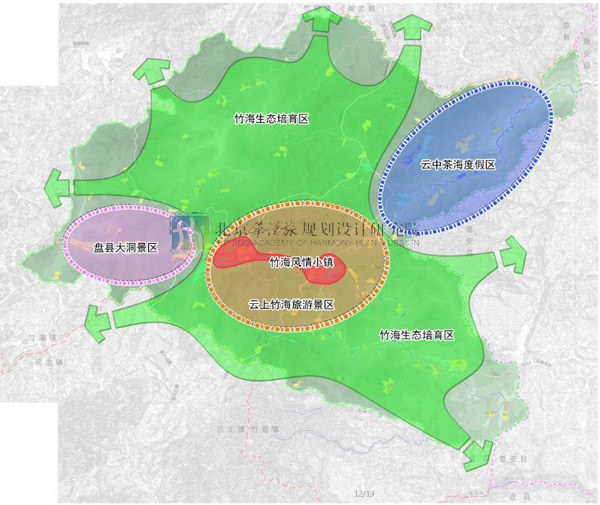

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

“穴”效应

“穴者,山水相交,阴阳融凝,情之所钟处也”。穴的选择,关键在于“内气萌生,外气成形,内外相乘,风水自成”。即:“内气萌生,言穴暖而生万物也;外气成形,言山川融结而成形象也。生气萌于内,形象成于外,实相乘也”。由此,我们可以知道“穴”的精义在于“围合”。这种格局,即今之所谓场所或节点。一方面穴”能借周围围合之势阻御风沙,迎纳阳光,形成良好的生态小气候;另一方面,周边围合的龙、砂、水种种景观意象,皆钟情在穴中,赋予人最丰富的感受,得到游目骋怀的心情寄托。

以围合为主要特征的“穴”效应不单体现在古典园林的布局形式和一般建筑的空间组合之中,而且也体现在人们的行为心理乃至整个民族的传统习惯和性格特征之中。以我国古代的情况而论,作为东方民族,又长期禁锢在封建宗族的法统之中,这样便逐渐形成一种以围合为主要特征的民族性格,它几乎渗透于人们生活的各个方面,其中最明显的一个方面就是建筑的布局形式。例如遍布于各地的民居建筑,尽管形式多样,各不相同,但最普遍的一种类型就是采用四合院的布局形式,这就是一种最典型的围合布局形式,其主要特征是:所有建筑均背朝外而面朝内院,从而形成一个以内院为中心的格局形式。我国古代小型私家园林多采取这种布局形式,其中以苏州古典园林最为典型,如网师园。

它的特点是:建筑物、回廊、亭榭等均沿园的周边布置,所有建筑均背朝外而面向内,并由此而形成一个较大较集中的庭院空间。这完全不同于西方l园林的开放布局形式,如凡尔赛宫。私家园林的这种布局的好处是在极为有限的范围内可以布置较多的建筑,且不致造成局促、拥塞的局面。这种布局情况和四合院民居一样虽然同属围合布局形式,但作为园林建筑为避免呆板、单调、除充分利用建筑物布局上的变化而使所形成的“穴”形状更加曲折外,还尽量借助于引水、叠山、培花、植木等方法而力求具有自然的情趣。这里特别需要强调引水的作用,风水格局讲究“穴”中有水穿行,方可藏风聚气,对于围合布局的园子来讲,,如果能以一个较大、较集中的水面作为中心而环绕着它布置建筑、回廊、亭榭,其内聚的感觉则分外强烈,同时起到扩大空间的作用。由此可见,水面通常是围合布局所赖以取胜的重要因素之一。

这种以水面为中心的“穴”效应布局模式对现代园林规划设计仍有深厚的影响,以泰安南湖公园为例。这个公园看似与古典园林的布局形式差距很大,其实两者的布局有异曲同工之妙。其一,古典园林以建筑围合空间,南湖公园以植物围合空间,看似开放,实则围合;其二,两者布局均以水面为中心,内聚感更强,同时也起到扩大空间的效果;其三,游览路线均为回环路线,起点亦是终点。

“龙,砂”效应

“龙”即指基址后倚的来龙,或谓之“主山”,亦称“镇山”。风水术语中的“砂”反映的是山之群体观念,在风水格局中,砂乃统指前后左右环护基址的群山,是青龙、白虎、案山、朝山、水口山等的统称,与主山呈隶从关系。

“龙、砂”效应在园林规划设计中的应用主要有三个方面:一是构成中轴对称的景观,以主山——基址—一案山——朝山为纵轴,以左右青龙、白虎二砂山为两翼,形成左右对称的风景格局;二是形成富有层次感的景观,主山后的少祖山、祖山,案山之外的朝山,青龙白虎二砂山外的护山,均构成重峦叠嶂的风景层次,富有空间深度感,这种风水格局的追求,在景观上正符合中国传统画论在山水画构图技法上所提的“平远、深远、高远”等风景意境。

三是构成主从分明、重点突出的景观,睛囊海角经》有云:“龙为君道,砂为臣道;君必位乎上,臣必伏乎下;垂头俯伏,行行无乖戾之心;布秀呈奇,列列有呈样之象;远则为城为廓,近则为案为几;八风以之而卫,水口以之而关”。可见,风水格局中以来龙主山为主景,以左右砂山及案山、朝山为配景;主景或高耸或秀丽,形成整个格局中独一无二的重点景观;砂山或蜿蜒或驯俯,环抱有情,不逼不压。

这三种景观类型通常不是孤立存在,而是相互渗透,相互烘托。中轴对称往往是为了突出主题和重点;轴线空间序列的安排同时也使景观层次感加深;富有层次感的景观也有利于轴线的形成;主题和重点的突出更有利于加强轴线的控制力;富有层次感的景观只有主从分明、重点突出,才不会失去控制而流于松散;主从分明、重点突出的景观往往需要具有层次感的配景加以烘托。以颐和园佛香阁建筑群为例,佛香阁建筑群是颐和园的重点和中心部分,以轴线对称的形式来排列建筑并组织空间院落,从而形成一种气势磅礴、极富层次感的空间序列,并借此有力地烘托陪衬全园的制高点——佛香阁。假如颐和园没有体量高大的佛香阁,固然会因为失掉控制而流于松散,但只有佛香阁而没有排云殿建筑群,那么佛香阁则势必因为孤立而极大地减弱其控制力。

这种“龙、砂”效应所体现出的三种景观类型最为典型的莫过于寺观园林和皇家园林。以岱庙为例,岱庙位于泰安市城区北部,恰在南起旧泰城南门,北达岱顶南天门中轴线上。南北长405.7米,东西宽236.7米,呈长方形,面积为9.6万平方米。岱庙的总体布局即采用中轴对称的形式,空间序列按照轴线的纵深发展而逐步展开,把众多的重要建筑依次排列在中轴线上,其它建筑对称于左右两侧;庙前有遥参亭、岱庙坊;庙中南北轴线上贯穿着正阳门、配天门、仁安门、天贶殿、后寝宫、厚载门;东侧辅以汉柏院、东御座、钟楼、东寝宫、东道院;西侧佐以延禧殿、环咏亭、鼓楼、西寝宫、雨花道院。其中天贶殿是岱庙的主体建筑,重檐歇山,彩绘斗拱,画瓦盖顶,面阔九间,进深四间,与北京故宫太和殿,曲阜孑L庙大成殿并称中国古代三大宫殿。其规格之高,体量之大,加强了轴线对整个岱庙建筑群的控制作用;同时以轴线对称形式排列建筑群,有力的突出了天贶殿的主体地位。

北方的皇家苑囿,不论是就整体或是就其中的某个园中园来讲,由于没有彻底摆脱对称的影响,因而常利用对称的关系来突出主题和重点。最典型的例子如故宫和北海画舫斋,故宫布局与岱庙极为相似,不在赘述(见图8)。北海画舫斋作为园中园具有相对独立性,园的主体部分采用对称的布局形式,不仅有明确的中轴线,而且中心部分的水庭还呈规则的方形平面,它的面积既不显著地大于其它部分,景观变化也不十分丰富,但是由于居于全园的构图中心,加之方方正正的水庭与其它部分的对比异常强烈,从而形成为全园的核心。

“水口”效应

水口,又称水口山或水口砂。“水口砂者,水流去处两岸之山也。且不可空缺,令水直出;必欲其山周密稠叠,交节关锁”。实际上,水口砂所居地位不啻天然门户,故中国风水学又称之为“地户”,并对其极为重视,既须险要,又须至美,以壮观瞻。—般在“水口间有大桥、林木、佛祠”,“建台立塔本相宜”(见图10)。现代风水学又常把水口理解为小区入口,巷子口。

就水口来说,俞孔坚教授曾在<<"风水"模式深层意义之探索》一文中提出“豁口及走廊效应”的观点,指出“满意的闭合空间并不是绝对封闭的,它们都有一些与外界相联系的豁口,这种豁口沿河流谷地延伸,成为构通各闭合空间的走廊,它们一方面是动物迁徙的通道,因而是狩猎的最佳场所;另一方面,它们也是原始人自身迁徙的必经通道,当部落人口增加或目前环境内资源枯竭时,部落就可以通过走廊向新的空间扩展,从而保证了部落的延续和发展。”我觉得很有道理,但是在园林规划设计中的应用,我却有不同的理解。

本文所提的“水口效应”其实很像陶渊明在肋[花源记》中的一段描绘:“林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光,便舍船从口入,初极狭,方通人,复行数十步,豁然开朗”。以水口山为障景,使基址内外有所隔离,形成空间对比,使入基址后有豁然开朗、别有洞天的景观效果。它所引发的景观设计手法:一种是空间对比,欲扬先抑;另一种是藏而不露,避免开门见山、一览无余。

空间对比

在古典园林中,空间对比的手法运用相当普遍。将两个具有明显差异的毗邻空间安排在一起,可借两者的对比突出各自的特点。例如使大小悬殊的两个空间相连接,当由小空间而进入大空间时,由于小空间的对比、衬托,将会使大空间给人以更大的幻觉。江南一带私家园林,由于多处市井,只能在有限的范围经营,为了求得小中见大,多以欲扬先抑的方法来组织空间序列,即在进入园内主要空间之前,有意识地安排若干小空间,这样便可以借两者的对比来突出园内主要景区。例如留园在运用空间对比手法方面给人留下了深刻的印象。特别是它的人口部分,其空间组合异常曲折、狭长、封闭,处于其内人视野被极度地压缩,甚至有沉闷、压抑的感觉,但当走到了尽头而进人园内主要空间时,便顿时有一种豁然开朗的感觉藏而不露

传统的造园艺术认为露则浅而藏则深,为忌浅露而求得意境之深邃,则常采用欲露而藏的手法把某些精彩的景观或藏于偏僻幽深之处,或隐于山石、树梢之间。总之,古典园林,不论其规模大小,都极力避免开门见山、一览无余,并总是千方百计地把“景”部分地遮挡起来,而使其忽隐忽现,若有若无。

这种手法往往在园林的入口处理应用比较广泛,且能收到良好的效果。如古典园林入口一般都处理的小巧、朴素、淡雅,而忌华丽、张扬。进入园门后则常常以影壁、山石为屏障以阻隔视线,不使人一览无余的看到全园景色。例如爐楼梦》第十七回中所描写的大观园人口处理就是这样:当贾政领了一批人进入园门后,“只见一带翠嶂挡在前面。众清客道‘好山,好山’!贾政道:‘非此一山,一进来园中所有之景悉入目中,更有何趣?’……”这种手法在现代园林的人口处理中也极为常用,如泰安东湖公园、南湖公园的主入口一块巨石赫然而立,遮挡园内视线,使公园显得深邃,引起游人探幽的情趣。

藏和露不仅仅在园林入口有所应用,在园林中,不论是高大的楼阁或小巧的亭榭,全然坦露总不如半藏半露显得含蓄、深远。例如苏州壶园,由于藏厅堂于花木深处,园虽极小,但景和意却异常深远。

北京华汉旅规划设计研究院

网址:http://www.bjhhlv.com/

全国免费咨询热线:400-007-0768 010-58236282

传真:010-58235542

市场咨询邮箱:huahanlv@163.com