旅游规划的可操作性,是委托方最关心的问题。这里有三个递进的层次。

首先,是观念,无论什么规划,肯定包含了创新和改革的理念和思路,有些甚至需要有突破性的举措。作为一个好的规划,必然要高屋建瓴,高瞻远瞩,如果在实施中还是依照老观念去实施,肯定行不通。因此,从这个意义上说,规划实施的可操作性,与能正确深入理解和执行这一规划的人才直接有关。更广义上说,地方政府、旅游行政管理部门乃至当地居民的观念都是规划能否实施的要素。近年里,桂林市区实施翻天覆地的大改造,并使城市面貌焕然一新,一扫美丽的风光,破旧的城市的落后面貌。其成功的首要原因,就是市领导的观念先行,并显示出非凡的魄力和勇气,从而使这座旅游城市改造规划的实施能势如破竹、日新月异地进行。

其次,是体制。作为涉及到诸多相关部门的旅游业,孤军奋战是绝对不行的。如果没有当地行政最高领导机构的协调统筹,任何规划都不可能操作。然而,传统计划经济条条块块式的体制,却是最束缚旅游业发展的,因此,要实施

旅游规划,必须体制改革先行,至少同步。

第三,是资金问题。这在本质上也涉及到观念问题。旅游景区的开发,靠全民、全国乃至全世界来投资,还是靠计划拨款、财政恩赐、银行贷款?这是搞开放还是搞封闭的思路选择。前一条路已经越来越窄,只有提供宽松开放的政策,创造公平、公正、公开的投资软环境,吸引海内外资金,让投资者有法保障,有利可图,那么当地的旅游业才会随之兴旺起来。

在规划中,切忌好大喜功,不量力而行。对大多数不发达乃至贫困地区来说,发展旅游业要扬长避短,避短就包括了避资金之短,扬资源特色之长。对于越是民族的,越是世界的,越是地方的,越是全国的,越是原始的,越是奇妙的这个道理,规划的委托方一定要分析透彻,认识清楚。否则,若要比洋气,比现代化,比高科技,怎能与沿海发达地区相提并论,只有在现有资源上动脑筋、费心思,才有可能化腐朽为神奇。

云南作为一个边陲大省,经济并不发达,它在短短的几年里主要不是靠建造大量的现代人工吸引物,而是把多民族的风俗和旖旎的山川风光淋漓尽致地展现在旅游市场上,从而一跃为令全国刮目相看的旅游大省。丽江的古朴、民俗村的风情、香格里拉的神奇,西双版纳的美丽,都不故作雕琢,从而成为热销的旅游名牌产品,这就是规划最具价值的可操作性之所在。

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

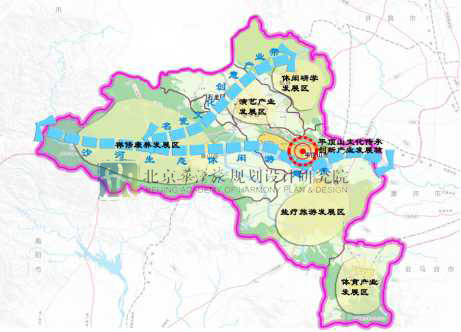

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

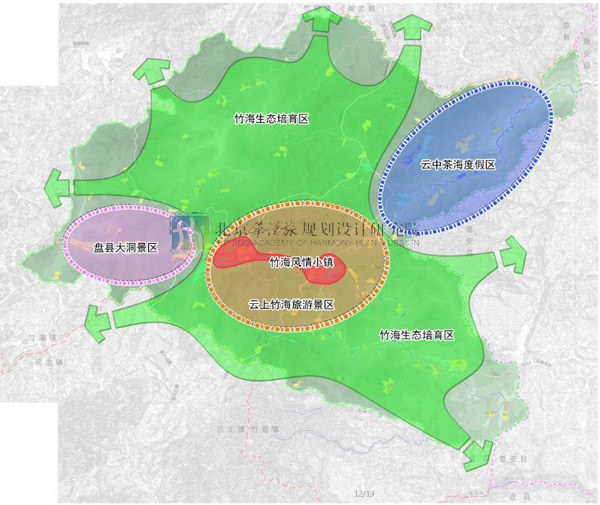

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划