一.国际医疗旅游发展历程

起源阶段:自发式发展阶段,以“治”为唯一形式,供求关系模糊。

概述:起源于公元前六世纪的古希腊及1326年比利时小镇Spa。

主导者:患者自身。

开发导向:患者个人需求为导向,以硬性自然医疗资源为根本,复合医疗技术等软性医疗资源。

初级形成产业阶段:自主式发展阶段,以“治”为主,“疗”逐步进入人们的视线。

概述:20世纪七八十年代,以西方为代表的软性医疗资源强国开启了医疗旅游产业化时代。

主导者:医疗服务提供方。

开发导向:以医疗资源及技术吸引患者。

度假医疗时代阶段:规模化、体制化发展阶段,“治”、“疗”并举,旅游、休闲占比越来越大。

概述:进入21世纪,更多旅游因素复合到医疗旅游中,“医疗”因素展播有所降低。

主导者:医疗服务提供方、政府。

开发导向:医疗资源及旅游资源并举开发,同时吸引“治”、“疗”两类人群。

国际医疗旅游发展历程

国际医疗旅游发展模式

“治”模式

“治疗+旅游”模式

优质医疗模式

代表案例:德国

特点:国家层面上的支持,多设有研究所,注重对医学人才的培养

产品设置:综合性医院+专科医院,研发中心、大学等科研机构,人才培训机制

模式研究:各学科邻域共同发展,并主推若干个特色项目,依托国家城市等宏观载体发展,以“治”为核心,旅为辅。

廉价医疗模式

代表案例:印度阿波罗集团

特点:硬件设施一流,服务意识超群,多提供综合性医疗服务,医护人员多有海外学习工作经历,多位于发展中国家

产品设置:综合性医院

模式研究:以综合医疗服务为主,突出个别尖端项目,多以医院集团等形式出现,以“治”为核心,“旅”为辅

特色专科模式

代表案例:匈牙利肖普朗(牙科)

特点:单一医疗产业高度发达,医院、诊所高度集中,医护人员水平高数量多,区位好,有一定量水平的旅游资源

产品设置:大量专科医院、诊所

模式研究:注重单一医疗项目的突破式发展,以区域小城形式出现,“治”、“旅”并举,对旅游资源有一定依赖。

产业发展模式

代表案例:日本静冈、新加坡

特点:政府主导,带头发展,产学研一体,注重科研,公私共同开发

产品设置:综合性医院+专科医院,研发中心,人才培养机制

模式研究:由政府牵头,采取“上政府、下企业的模式”,多依托城市、产业城等概念发展,以产业及“治”为核心

“治”模式

“疗”模式

“理疗+旅游”模式

代表案例:泰国SPA,日本温泉

特点:以特色自然资源、技法为特色和核心吸引,以理疗为特色,主要针对亚健康、有保健需求的游客,本身即具有一定的“旅”元素

产品设置:资源文化展示类产品,核心理疗服务,度假及休闲娱乐设施

模式研究:从国家到度假村的各个层级上都可存在,主推某一项特色康疗服务,“疗”、“旅”并举,“治”为辅

“美容+旅游”模式

代表案例:韩国首尔狎鸥亭洞整容、瑞士蒙特勒抗衰老

特点:以产业特色或特色医疗服务优核心吸引,多主打某一主题的美容服务

产品设置:小规模、专业性诊所、医院

模式研究:多以地区或小镇的形式存在,主推某一特色的美容服务,“疗”、“旅”并举,“治”为辅

“疗”模式

二.国内医疗旅游发展历程

自发自展:

大陆和澳门地区官方都尚未出台有关医疗旅游方面的全国性政策细则。目前,大陆地区医疗旅游的发展主要表现为以下几种:

省市级等地方政府重视当地医疗旅游发展,把医疗旅游项目纳入重要的规划之中。

广东省把华南现代中医药城项目纳入省“十一五”规划。

三亚市也把中医发展纳入了“十一五规划”,并在国际旅游岛的基础上积极推挤本市医疗旅游产业。

省市级等旅游主管部门重视当地医疗旅游的发展。

2006年7月咸阳市旅游局局长高春毅指出要将咸阳建设成一流的保健旅游名城。

2007年,安徽省旅游局局长江山指出,毫州要做好中医药旅游的文章,要把历史文化旅游和中医药旅游结合起来。

医疗旅游机构积极发展医疗旅游,主动寻求合作推出医疗保健游。

2004年佛山市中医院和佛山国旅共同推出具有地方特色的“医药保健游”,把医院纳入旅游景点之列。

三亚市中医院与俄罗斯、瑞典等国家签订中医国际疗养和培训合同,还收到加拿大、波兰等国家有关机构联合办医的邀请。

旅行社积极推出医疗旅游产品

2007年,广州旅行社推出广东省内首条中医药旅游线路。

北京森林国际旅行社和北京伊美尔专业女子医疗机构联合在山东推出“美丽之旅”大型医疗旅游活动,其中包括“北京康旅健身森林之旅”、“神秘瑞士回春之旅”等旅游项目。

政府指导下的医疗旅游:

与此同时,港台两地政府积极推广医疗旅游,谋求在更广的层面上共同发展。

政府指导下的医疗旅游:港台两地政府积极推广医疗旅游,谋求共同发展。

2006年6月,香港医学会会长蔡坚透露,香港特区政府愿意推动香港发展成为医疗旅游中心,带领医疗界到内地推销有关的服务计划、加快审批来港就医的申请,以及延长内地病人留港治病的时间等。

2007年7月台湾宣布推动“医疗服务国际化旗舰计划”,初期开放肝脏移植、颅颜手术、心血管外科等项目。

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

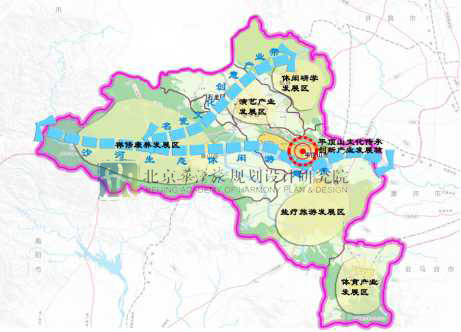

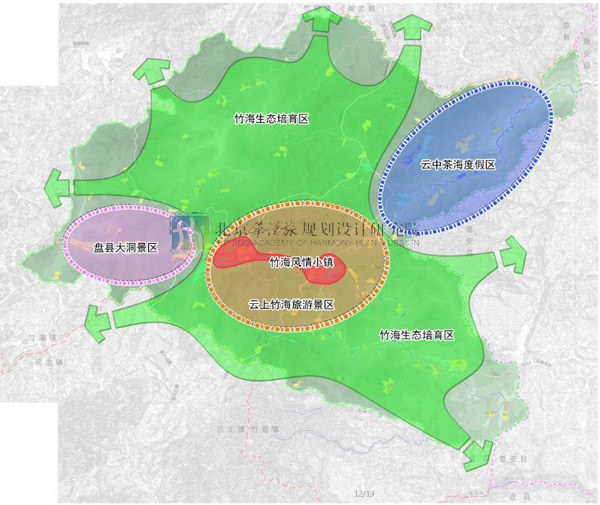

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划