与一般城市公园的道路规划不同的是,湿地公园的道路不是以通达性和便利性为目的,而是以不破坏自然环境为前提,从生态保护的角度出发进行规划设计。湿地公园合理的道路规划布局可以减少湿地生态系统受到破坏,保护湿地生物和环境,同时能够满足人们休闲、游憩、教育的需要,对于发挥湿地公园的综合效益具有重要的意义。

1、湿地公园道路规划影响因素

(1)生态因素

湿地公园具有丰富的动植物自然资源,湿地公园的建设也兼有物种保护的目的。因此,湿地公园的道路系统避免穿越生态敏感区域。生态因素是影响湿地公园道路规划的最重要因素,会影响到公园景区之间的联系和游人游赏行为。尤其是湿地资源的重点保护区,在珍稀物种的繁殖地及原产地设置禁入区,切断该区和其他区域的联系,限制人的任何方式的游憩行为,并与湿地核心区域保持适当的距离,这样将有利于生态恢复和湿地价值的提升。因此从生态因素上看,湿地公园道路的类型、布局、尺度、选线等都需要减少对环境的破坏。

(2)自然因素

湿地公园内特殊的自然地理条件为道路交通提供了水陆和陆路两种形式,尤其是水陆交通为近距离游赏、探索、体验湿地提供了特殊的道路形式,但是受水深、水速、流量等因素影响较大,同时需要重点考虑水上交通工具的介入对于水体生物环境和沿岸生态环境的影响。另外湿地地质条件复杂,道路本身的建设也不能采用常规的处理方式。

2、湿地公园道路规划设计内容

在综合考虑各种因素影响的基础上,要结合湿地公园的特性,做好对道路类型、道路总体布局、道路选线等特殊方面的规划设计工作。

(1)道路交通的类型

为减少污染,湿地公园主要采用清洁能源的交通工具为主,如自行车、电动观光车以及电动船、人力船等,机动车可在局部区域通行。交通方式决定道路的类型,湿地公园的道路类型可分为陆路交通和水路交通两种类型。

①陆路交通

依据《公园设计规范》,一般城市公园园路主要有主路、支路和小路组成。湿地公园的道路系统可参考划分为主干道、次干道和游步道,和一般公园相比,道路类型的功能和设置既有共性,也有自身的一些特殊性。

湿地公园主干道的修建造成的生态破坏远大于小路,尺度上应严格控制,可参考一般城市公园主干道的园路宽度作为尺度上限,并且平时应尽量限制机动车的通行。一般城市公园的道路类型都比较完整,而湿地公园由于具有特殊的自然地理状况,道路类型的设置也具有一定的灵活性。

②水路交通

水路交通则是完全利用了湿地丰富的水资源,但是有些水域和河道担负生态保护功能,禁止外界交通的干扰,只能在一些具有观光游览功能的河流开辟水路交通,并且根据河流的宽度以及公园景点的位置分布,分为主航道和次航道。主航道连接主要景点,并与公园的陆路交通共同构成整个景区的交通系统。主航道可通行稍大型的环保游船,而次航道以人力划船为主。水路交通的开辟可使游客近距离接触湿地自然风光,是陆路交通的一个有效的补充,可结合当地自然环境和历史文化开展一些水上活动,以丰富参观者的游憩方式。

(2)道路系统的整体布局

道路系统是整个公园的骨架,合理的布局能有效地串联各个功能分区和景点,引导游人方便地游览整个公园。一般公园道路布局形式有自然式、规则式、混合式三种,路网结构有网络状、树枝状、环状、放射状几种基本形式,风格特色各有千秋,具体的布局形式取决于公园的风格定位、公园的规划分区和景点分布的位置。湿地公园的道路布局不必局限于某一形式,可根据自身资源分布、地理条件灵活运用,这也是

湿地公园尽可能保护生态环境的体现。

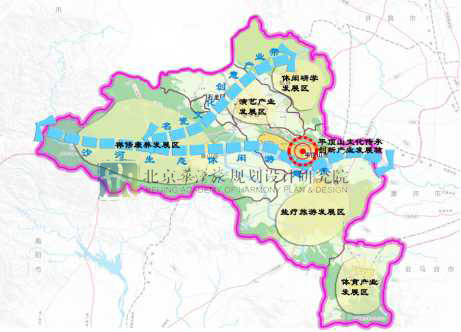

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

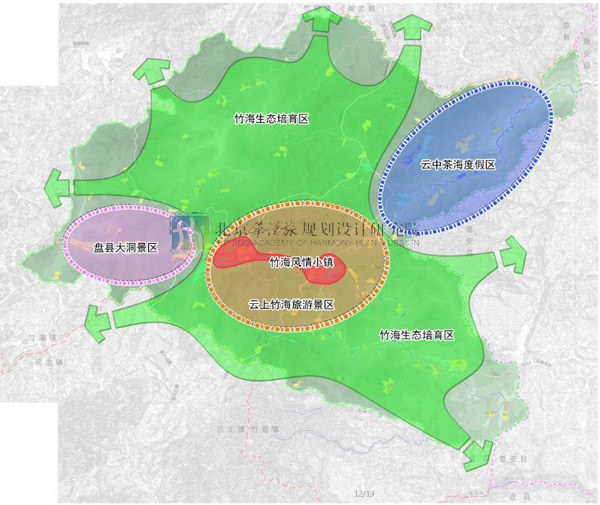

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划