宗教旅游资源是指能激发旅游者的旅游动机,具有一定旅游价值和旅游功能,并能产生良好的经济效应、社会效应和生态效应的各种宗教事物或现象的总和。它的种类与内容非常丰富,从大的方面看,既有物质性的,又有观念性的和行为性的,具体而言,则包括宗教圣地、宗教神迹、宗教名山、宗教建筑(寺庙、宫观、教堂等)、宗教文化艺术、宗教礼仪、宗教活动(佛事、法会、节庆)、宗教饮食、宗教名人等等。我国拥有丰富的宗教旅游资源,宗教旅游开发如火如荼。考察我国宗教旅游的开发,已经形成了三大开发模式。

一、宗教文化观光模式

这是我国目前宗教旅游开发的主要模式,依托的宗教旅游资源包括宗教名山、圣地、建筑、文化艺术等。开发理念是将宗教圣地与依托环境有机结合,游客通过参观宗教建筑、艺术作品,了解宗教的人文景观、文化之美。同时,在良好的生态环境中,游客开展登山、休闲观光活动。在这种开发模式下,宗教旅游资源自身品质和环境品质较高的旅游地,往往更受青睐。我国佛、道四大名山、佛教四大石窟每年游客如织,其原因即在于此。但随着我国旅游产业的多元发展,这种开发模式面临着挑战:一方面,大量的观光客为文物保护带来了巨大的压力;另一方面,单纯的观光旅游难以满足游客的多元需求,游客数量增长难以为继,且经营收入模式单一。

二、宗教节庆演艺模式

宗教节庆演艺模式开发主要包括三个层次:

第一层次是日常宗教仪式活动的展示,如佛教的礼佛、念经、拜忏、早晚功课,道教的斋醮科仪,基督教的祈祷、诵经、唱赞美诗等,依托空间为宗教圣地、名山、建筑,游客通过观看或者参与宗教仪式活动,了解和感悟宗教文化。

第二层次是宗教传统节日活动展示,如佛教的浴佛节、盂兰盆会,道教的三清节、三元节等,在这些节日,宗教圣地往往会举办大型的法事活动,吸引众多信徒和大众游客参加、参观。

从开发的角度看,第一、二层次的宗教节庆开发,对宗教节庆传统、仪式进行直接、真实的展示即可。

第三层次是创新的宗教节庆演艺活动。依托宗教名人、宗教艺术、宗教文化等,开发旅游节庆和演艺活动,如湄洲妈祖文化节、普陀南海观音文化节、嵩山的《禅宗少林·音乐大典》实景演出等。这类节庆演艺活动的开发成功,需要具备三大要素:一是所依托的宗教文化元素在举办地有深厚的积淀;二是运用现代的科技、技术,将传统与现代元素进行有机结合;三是对宗教文化的展示、演艺要赋予游客参与性和融入感,引起游客的共鸣。

三、宗教养老养生模式

此模式主要依托宗教旅游地环境、宗教饮食、宗教传统等,开展养老养生旅游活动。具体表现为依托宗教资源,开发建设旅游地产,根据针对的群体不同,打造不同层次的养老养生度假旅游产品。第一层次是针对老年人市场,建设老年公寓,吸引老年人参与禅修静养、饮食养生、避暑养老活动;第二层次是开发建设高端旅游地产,面向高收入阶层、艺术家、企业家,或者作为静修的养生住宅,或者作为企业会所,形成养生居住区和商务区。值得注意的是,采用这种开发模式,要做好宗教旅游规划和功能分区,避免对宗教建筑和风貌的破坏,干扰宗教场所的清修环境。

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

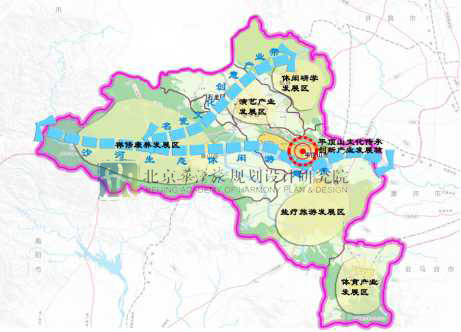

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

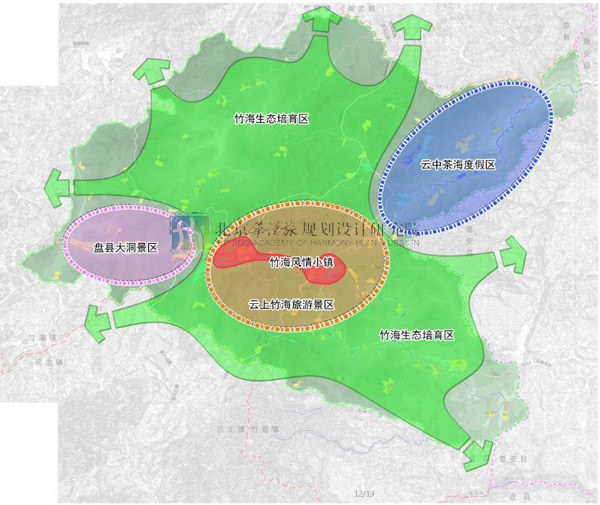

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划