宗教的精神已经渐渐被抛弃,但宗教的物质形式却异常的发达起来,其中最重要的表现就是宗教旅游。尤其宗教旅游在发展过程中,甚至达到了一个空前的程度。无论是名山大川还是乡野村镇之中必有宗教建筑以新建、复建、扩建的形式出现,一时间“声焰隆盛,鼓动海岳”,如此之胜景,在历史上也难找一个时代与之媲美。

然而,任何具有物质形式的事物的本质,就是具有盛衰的过程,只要它处于这个永恒变化的世界中,就无法避免这个过程的煎熬。

真正的智者一直在寻找着超脱这一锁链的钥匙,无论它们是否已经有了答案,但至少先觉者都已经意识到:如果放弃了精神理念而仅仅保留一种躯壳,痛苦的过程终将无法避免。即使现在的宗教旅游带动着佛道两教处于有文献记载以来的“全盛时期”,但关于它们的故事,却似乎失去了意义。宗教的精神已经湮灭,雄伟恢弘的泥胎金身所带给人们的敬畏和崇拜也终将会湮灭,宗教旅游仍然会继续它的历史过程,只不过这样的历史已然不值得大书特书了。

宗教精神的演变与没落

宗教的自我异化,并不是宗教旅游带来的。在中国这样一个重视现世生存的文化环境下,外来宗教的自我异化是一个必然和合理的过程。以佛教为例,只有在其东来的初期,由于宗教理念与传统思想及社会习俗相距甚远,因此与传统观念的代表着儒家进行过激烈的斗争。当两者越发靠拢,矛盾亦趋向平和。宋以后,佛教作为“宗教”精神的根本实质已经消失殆尽,而让位于禅旳机趣、赏悦与人生的和谐机遇,儒佛甚至成为了绝妙的互补。

近代后,这样的趋势更加明显,你甚至很难在学理上分清孔、老、释之间的区别,而“大德高僧”们就如同当年在皇家典礼上插诨打科逗笑君王的前辈一样,证明着自己与现世政治的和谐,调和歪曲甚至混淆人间的悲欢苦乐。至于道教,这个在理论上攀附老庄学说,在教义组织上模仿佛教,在方法上吸收发展民间方术的“包容体”,如果不是紧抓中国人长生的妄念,恐怕都留存不到今天。

宗教的自我异化实际上推动了宗教旅游的发展,宗教旅游的兴盛真正的将宗教精神扼杀在蒙昧状态。在理想化的宗教氛围中,闹中取静,于尘世求解脱是修行的最高境界,只不过在我们的世界中,只有入世的浓墨重彩,没有出世的轻灵飘逸;只有对生存现实的孜孜营鹜,没有对超验主义的关怀求索;只有对绝妙兴趣的欣赏,没有对思想原则的批判,宗教旅游所带来的繁华和烟尘实际上蒙蔽了大多数人的眼睛,这大多数人既有宗教人士、世俗政权、芸芸信徒,也包括了那些将信仰、敬畏、功德极度功利化的我们。

从此之后,身处旅游之中的国人,无论站在什么地方,面对何种情景都没办法看到一位从古墓中走出蓬头垢面、癫狂痴迷的疯子——王重阳,遇见一位从大漠里返回年逾古稀、仙风道骨的真人——丘处机,认识一位从异国远来须发虬结、一苇渡江的大士——达摩,碰着一位从寺院逃出立志南往、不惹尘埃的沙弥——慧能。

精神死了,精神的偶像也就死了。从此之后,身处旅游之中的我们,也许只知道会太极拳的张三丰,有铜人阵的少林寺,穿墙捉鬼的崂山道士和饮露长生的炼丹长老。旅游来了,娱乐的精神也就来了。

宗教精神与娱乐精神成为了根本对立的两种意识形态的产物,受到世人的选择和摒弃。

宗教精神的衰亡与娱乐精神的兴盛

宗教旅游所带来的宗教精神向娱乐精神的衍变就是宗教自我异化的崭新表现,就如同历史上佛衍变为禅悦,道法变为众术一般,已然成为了历史发展的必然。这类衍化表面看起来迎合了当下社会快速、功利的文化氛围,创造了大量的社会财富,复制出繁多的“道德伟人”,促使人们从一个更加虚伪和物质化的维度中安抚自己的灵魂;深层次看是符合中国宗教的发展规律的,在我们传统的伦理体制之下,政治和道德将每一个人都变为秩序和规范的产物,并以此要求一个强有力的中央集权的出现,而这显然与宗教意识是格格不入的,所以宗教不易产生,更易流变。

宗教必须与政治和道德接轨,在夹缝中求得生存。当时乱纷纭,统治者不暇自顾之时,宗教往往摒心持性,求得精神长存;而当天下稍安,便不得不衍生变化,成为治道的绝妙补充。需要强调的是,这几乎是每一个时代都适合的法则,非独此时此地而然。在很大程度上,正是因为这个法则,才决定了精神取向蜕变的渊源。

笔者撰写两篇关于宗教旅游的文章,并无“一言止杀”般通盘解决问题的妄念,只是想为乱象丛生的宗教旅游寻找内在气质,以此抛砖引玉,让更多的人关注宗教旅游所面临的问题。

然而“姑妄言之”的结果是对现实世界深深的无奈,宗教旅游本身就是宗教异化的产物,自诞生之日起,就处于现实生存和宗教理想的重重矛盾之中,宗教的精神已经在逐渐消亡,这是当下时代、传统文化与皇权社会共同作用的结果,是由中国的文化底色决定的,非人力能够转移,

宗教旅游无非是加剧了沦落的速度而已。

中国宗教深深植根于传统文化达千年之久,其所拥有的文化符号和至善形象,足够旅游产业“亵玩”很长时间,然而当精神已然死亡之后,其躯壳的表相也就显得不那么重要了。

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

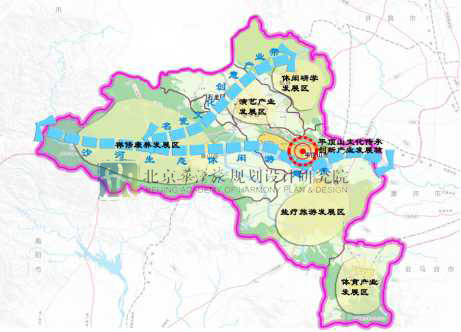

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

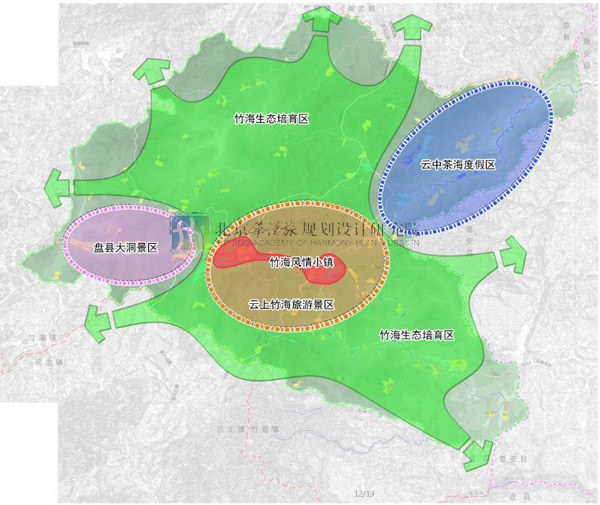

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划