华汉旅官方微博

咨询热线010-84856515

24小时专家热线010-84856515

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

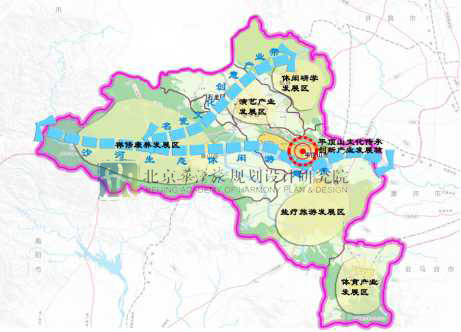

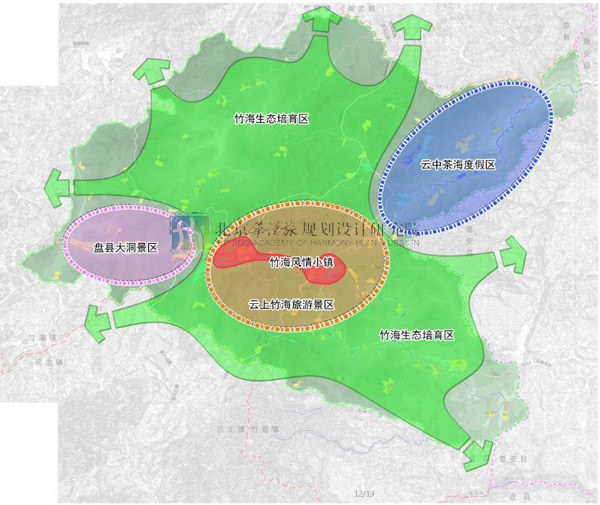

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

一、生态旅游发展对景区社会环境的要求

狭义的社会环境主要指旅游景区所在地的政治环境。而广义的生态旅游景区社会环境则包括生态旅游景区或生态旅游依托地的政治局势、社会治安状况、卫生及健康情况、当地居民对外来游客的态度,以及景区的基础服务设施配套情况等。其中当地居民对外来游客的态度也是旅游气氛环境的一个重要方面。 政治局势是指政局是否稳定,是否有军事纷争及潜在的战争危险;社会治安情况是指当地的社会风气好坏、犯罪率高低等;卫生及健康状况是指当地的卫生条件,居民的健康状况,地方病、传染病、多发病、流行病的情况等;当地居民对外来游客的态度是指当地居民对发展旅游的认识,对待外来游客是采取友好的、无所谓的或敌对的态度和行动;配套的各项服务主要是指那些为游客提供的非赢利性质的服务,包括旅游信息中心、旅游咨询电话、旅游警察等。那些为游客提供的旅游社会环境涉及旅游目的地和旅游依托地的社会、经济、文化等众多部门和单位,及当地居民。

生态旅游发展对景区社会环境的要求,可以归纳为安全和卫生、方便和舒适、轻松和愉快几个方面。

1.健康、安全的景区社会环境

2.生态旅游景区的卫生条件会对旅游活动产生很大的影响。如果一个旅游景区遍地垃圾、疾病流行,则再好的旅游资源也不会吸引游客。2001年初,西欧个别国家爆发口蹄疫,受到这一危机的困扰,原来打算奔赴这些国家的旅游者纷纷取消旅游计划或转而到其他国家旅游。旅游客流量的大量减少,使该国的旅游业收入损失高达数十亿英磅。2003年春夏发生在亚洲国家的“非典”,使这些国家的旅游,包括生态旅游受到了重创。

3.没有安全就没有旅游。旅游业由于其自身的脆弱性,易受到政治、经济、社会中的一些不稳定因素的制约,其中社会治安,特别是旅游犯罪对于旅游的影响不容忽视。景区社会治安环境好坏,是旅游者选择旅游景透区时考虑的首要问题。若生态旅游景区社会治安状况良好,则对旅游者的吸引力会增大,有利于旅游活动的开展,进而有利于潜在旅游客流量的增长。若当地的社会治安环境差,则会使游客望而生畏,对旅游客源产生很大的阻力,不利于生态旅游活动的开展。例如,2002年IO月12日,在世界著名旅游胜地印度尼西亚巴厘岛发生的震惊世界的汽车炸弹爆炸恐怖事件,造成202人死亡,300多人受伤。此案发生后使当地原本火爆的旅游业一落干丈,也对当地经济产生了长久的不利影响。

2.舒适、便利的景区社会环境

生态旅游景区的核心地段不能大搞人工建筑,但其外围景区的基础设施和服务设施建设要完善,各种旅游手续的办理要简便,以方便旅游者前来游览。同时,便利的旅游设施也会对潜在旅游者旅游动机的形成产生积极的影响。在景区基础设施建设中,最重要的内容便是旅游交通设施和信息系统建设。生态旅游景区交通总的要求是“进得来、出得去、散得开”。具体要求既方便旅游者游览,又不对景区资源、环境和景观造成破坏,应做到因地制宜、因景制宜。此外,生态旅游景区要为旅游者提供多种形式和渠道的旅游信息查询服务,以方便游客随时查询、了解景区的各种与旅游相关的信息。

3.热情、友好的景区社会环境

对于生态旅游景区而言,当地居民举止文明礼貌,行为规范守法,对待游客态度热情友好,为游客创造一个轻松愉快、热情友好、和谐温馨的旅游地社会环境,则能很好地吸引旅游者前来旅游。但如果旅游者人数超过了当地居民可承受的范围,就不可避免地会产生一些矛盾。研究表明,随着旅游景区的逐步开发,当地居民对旅游者的态度会随之改变。其关系演变大致可分为五个时期:一是开发之初的喜悦期(蜜月期);二是开发一定时间后的冷漠期;三是抱怨期;四是对立期;最后则是沟通和谈判期。正确处理好景区开发与当地居民的关系,是营造轻松愉快、友好热情、和谐温馨的旅游地社会环境的关键。

二、生态旅游景区社会环境建设的基本内容

生态旅游景区社会环境建设的基本内容包括以下4个方面:

(1)景区或其依托地区的政治、政策环境建设,包括安定团结的政治局面、改革开放的经济政策、良好的景区管理和旅游发展措施等;

(2)景区安全与卫生健康环境建设,包括安全保卫管理机构和制度、安全保卫设施、景区卫生管理制度和措施建设等;

(3)旅游景区所在地的基础设施建设,包括水、电、路、气,广播、电视、通讯设施,信息网络设施等;

(4)景区生态旅游气氛环境等,包括区域生态旅游气氛环境、社区生态旅游气氛环境和旅游者生态旅游气氛环境等。

三、生态旅游景区社会环境建设措施

生态旅游景区社会环境对景区旅游可持续发展具有重要的作用,必须采取切实可行的措施加强建设。

1.加强生态旅游景区社会环境保护的宣传教育

采用多种途径加强对生态旅游景区社会环境保护重要性的宣传,调动景区及社会各方力量加入到生态旅游景区社会环境保护行列中去。加强对旅游者、当地居民及旅游从业人员的社会环境知识教育和培训,提高他们对景区社会环境建设重要性的认识,形成保护旅游景区社会环境的强大合力。

1)对旅游者的宣传教育

旅游者是旅游活动的主体,人数众多,成分复杂,活动范围不定,从一定意义上说,提高旅游者的社会环境保护意识是生态旅游景区社会环境建设的重要环节。对旅游者的教育,要贯穿旅游活动的全过程,从旅游宣传促销到生态旅游活动结束都要不断宣传、教育和引导,使其认识、热爱和自觉保护生态旅游景区的社会环境,做名符其实的生态旅游者。

(2)对景区从业人员的宣传教育

生态旅游景区的经营、管理和服务人员环境保护意识的高低直接关系到景区环境建设的好坏。应广泛开展景区社会环境保护的岗位和技术培训,使景区经营、管理和服务相关从业人员接受良好的牛态环境保护思想和技术教育,使他们树立“靠环境吸引游客,靠环境留住游客”的理念,成为景区社会环境保护和建设的主力军。

(3)对景区党政领导干部的宣传教育

目前我国不少生态旅游景区是在自然保护区或在国家森林公园中建立起来的,其景区建设受自然保护区或森林公园党政机关的领导。因此,应对景区党政领导干部开展景区环境建设和保护的宣传教育,提高其环境保护意识和素养,以利于景区环境保护资金的投入和政策的落实,利于妥善协调景区环境保护与其他工作的关系,对于生态旅游景区社会环境建设和保护具有重要的作用。

(4)对当地居民的宣传教育

生态旅游景区当地居民对景区环境建设具有特殊的作用,从某种意义上说,他们是景区社会环境形成的重要因素。要使他们成为景区生态旅游社会环境保护者,就必需对他们进行生态环境知识的宣传教育,使他们对景区生态旅游社会环境保护的意义、目标有更多的认识,从而成为景区社会生态环境保护的重要力量。

2.开展景区社会环境综合治理和专项整治活动

生态旅游景区的社会环境的建设和维护,需要社会各个方面的相互配合,采取多种手段,因此,实施社会环境综合治理是行之有效的一种措施。比如,为了抓好旅游景区的治安环境,我国很多地方政府组织有关部门齐抓共管、重点打击旅游景区的盗窃、抢劫、敲诈勒索、欺行霸市等违法犯罪活动,取得了显著的效果。生态旅游景区所在地政府与旅游部门也应组织力量开展有声势、有规模的突击检查整顿,进行专项整治,以形成对违法犯罪分子的威慑作用,确保生态旅游景区有一个安定的景区社会环境。

3.完善旅游景区信息服务和标识系统

目前,我国的旅游市场存在严重的信息不完全性和不对称性现象,导致了经营者对旅游者的某些非合理、甚至非法行为的产生,严重扰乱了旅游景区的社会环境。要改善这种情况,除了政府管理部门加强管理外,旅游景区完善信息服务系统,包括建立生态旅游景区旅游信息查询系统,或者建立“旅游信息咨询中心”,直接向旅游者提供有关旅游信息和资料。

同时,完善生态旅游景区的公共设施标识系统也是改善旅游景区社会环境的重要环节。在国外许多生态旅游景区具有完善的公共设施标识系统,极易便于旅游者识别,因而很少发生撞车、迷失方向、掉下悬崖等突发事件,从而保证了景区安定的社会环境。生态旅游景区今后也应学习国外先进的管理经验,在停车场、厕所、电话亭等公共设施处设置国际流行的图像标识,对主要交通道路、游道指路牌、危险地段警示标志牌等,都要用中文、汉语拼音及英文标明,而且要与导游图上的名称一致,给旅游者提供一条便捷的信息获取途径。

4.建立旅游景区安全救护系统

生态旅游景区要在主要区域设置救护中心,制定景区意外事故处理预警方案,配备处理意外事故的全套急救设施。如浙江省淳安县干岛湖镇建成了水上通讯救助中心。该中心集卫星定位、报警、无线—有线通话、数码传递为一体,配有储存、记录、录音装置和大型电视屏幕等先进的电脑控制智能系统,可对湖区装有救护系统的150多条旅游船只实行航道跟踪服务,如遇突发事件,安全救助人员可迅速赶到出事地点。千岛湖水上通讯救助中心的建立,将极大地提高游客的安全感,稳定了旅游景区社会环境,促进景区旅游的发展。

5.科学检测景区社会环境容量,科学解决社会容量问题

旅游景区的社会容量定义为:当地居民的社会损失在旅游发展过程中达到不可接受状态时的游客数量极限点。其主要的构成指标是:

(1)社会文化环境因子——游客密度指数(Visitor Density Index)

旅游者对当地居民的社会文化冲击是显而易见的,但这种影响的发生程度和范围是不同的,游客密度越大,这种冲击就越大。游客密度指数(聊)又称游居比,即游客人数与当地居民人数的比值。

计算公式:VDI = Visitor Density/Resident Density

(2)社会经济环境因子——旅游经济收益指数(Tour Economic IncomeIndex, TEII)

指旅游区的经济要素所能容纳的游客数量。将经济承载量界定为当地居民和政府的旅游经济收益(等于旅游减去漏损)达到某一临界值时所容纳的游客人数。

借用凯恩斯(John Maynard Keynes)的边际收入乘数M=17(乙- rnpc)定义,旅游经济收益指数表达为:

TEH = 1/L

式中:mpc----边际消费倾向;

L ——漏损率,L =1 -mpc。

(3)生态环境因子——土地利用强度指数( Land-use Intensity Index)

旅游区内的旅游用地面积越大,旅游活动规模空间越大,居民用地越少。当居民用地面积缩小到一定极限,会导致当地居民的心理抗拒。一般用土地利用强度指数(/H)来表现这种状况:

LH = LUAt/LUAr 式中,LUAt为旅游用地面积,LUAr为居民用地面积。

综合上述的函数关系,可以得到一个数学表达式:

TBCI = K . (RD7VD) . (l//) . (LUAr/LUAt) =K . RD . LUAr7(L . LUAt·VD)

式中:TBCI-旅游地社会环境容量;

RD——居民密度;

VD-游客密度;

L——漏损率;

LUAr-居民用地面积;

LUAt-旅游用地面积;

K-常数。

上式表明,生态旅游景区的社会环境容量与景区居民密度和居民用地面积成正比。与景区游客密度、旅游用地面积和旅游经济漏损率成反比。

生态旅游景区经营管理者要采取积极措施扩大景区的社会环境容量。主要措施:一是将当地居民吸收到生态旅游区开发建设中来,使其成为旅游景区开发建设的主体,从当地旅游景区开发中受益,从而达到扩大景区社会环境容量的目的;二是在旅游高峰期进行科学分流,减少因游客超容量而给景区开发建设的主体,从当地旅游景区开发中受益,从而达到扩大景区社会环境容量的目的;二是在旅游高峰期进行科学分流,减少因游客超容量而给景区带来不安定因素;三是对社区居民开展教育培训,提高其对外来文化冲击的抵抗力,间接地扩大景区社会环境容量。

北京华汉旅规划设计研究院

网址:http://www.bjhhlv.com/

全国免费咨询热线:400-007-0768 010-58236282

传真:010-58235542

市场咨询邮箱:huahanlv@163.com