华汉旅官方微博

咨询热线010-84856515

24小时专家热线010-84856515

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

河南登封“天地之中”旅游新城概规、控规及城市设计

洛阳市十三五旅游发展规划

洛阳市十三五旅游发展规划

河南省平顶山市文化产业规划

河南省平顶山市文化产业规划

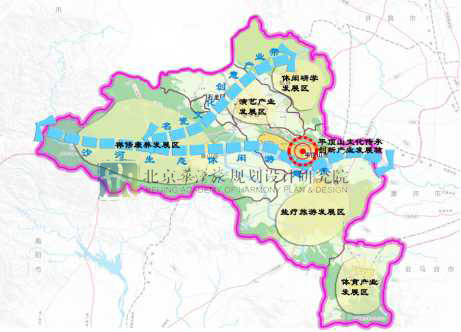

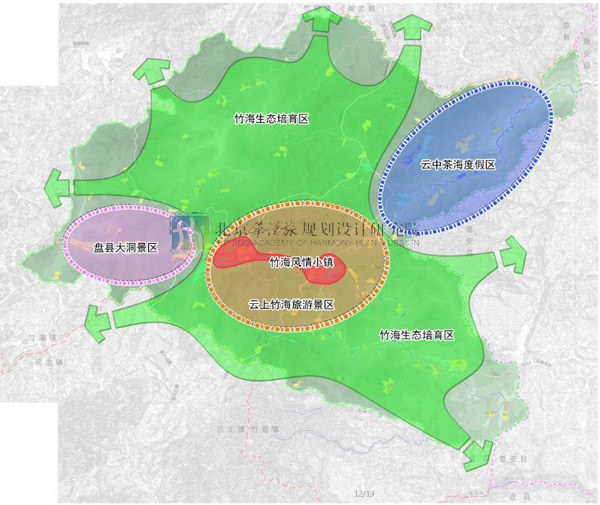

盘县竹海旅游景区建设发展规划

盘县竹海旅游景区建设发展规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

重庆万州长滩温泉——潭獐峡旅游景区规划

|

|

农历新年头一天,是烧高香祈福的日子,宗教场所迎来祈福热高潮。湖北小伙子王凡骑了三天摩托车到北京雍和宫,排队75小时,连续三天敬了头香。大年初一的头香,王凡为女友的奶奶祈福。

对于中国人而言,春节是一种回归,不仅仅是漂泊的身体回归,还有悬浮的信仰回归,这种回归,在祭祖和祈福的传统仪式中得到短暂的演绎,不论人们怀着怎样的目的。

过去容易被人淡忘,然而过去又容易被人想起。这是因为平淡的生活让我们度日如年,而艰难困苦的遭遇又会让我们刻骨铭心。回首苍茫,姑且不论那些史前飘渺的岁月,就文献所载记忆所及,中国历史上那些痛苦的岁月就太多太多了,多到无法一一细数并且让我们麻木的程度。

在那些最黑暗的日子里,幸好还有某种超脱的东西护佑着我们这个苦难深重的民族一步步走下去,成为整个族群赖以存续的精神力量,引导着我们走过黑夜的困苦、恐惧和死亡,挺过黄昏的失落、彷徨和迷茫,但也在白昼中不断地衍变、挣扎和消散。

如果要为这些超脱的东西寻求一个固化的形式,首先能被想起的当属宗教。尽管在中国几千年纷繁复杂的历史中有太多太多的意识形态的挣扎和战斗,但至今仍能为人们所熟知并发挥巨大作用的当属佛、道、儒三教而已,自公元纪年前后佛教传入中国以来(甚至更早的时间),三教之间的论战、融合、争斗跨越千年的历史尘埃,直到近代以来才趋于平静,以一种更加形而上的方式规范、引导甚至混淆人们的思想和生活方式。

旅游给予宗教新创举和新内涵

宗教旅游,是宗教世俗化生存模式中重要的组成部分。其诞生之时正是中国宗教的最低谷,也是国人思想最混乱之时,看起来毫无畏惧的中国人经历了现实生活的疯狂以及皇权愚民的洗礼,开始从完全的现实精神中抬起头来寻求对超验力量的崇拜,又时值上世纪80年代国内大多数名寺古刹面临严峻的生存需求,以及日益开放温和的文化思想环境,宗教旅游得到了飞速发展。

公平地说,在这样一个多元化的社会中,宗教旅游是一种极好的文化传播和旅游体验方式,且不论中国有太多太多让人目眩神迷的宗教建筑、心仪神往的宗教人物、口耳相传的宗教故事,其实宗教本身已经演化为一种至善象征或理想化的生命意义存在于大多数中国人的心里(比如观世音的慈悲形象、道教的长生理想),宗教旅游是可以将宗教最亲近最神秘、最繁冗、最简单的一面展现给平民大众,这原本是中国宗教从来没有过的创举,也是宗教旅游功德无量的善事,只不过我们既高估了中国人昂扬真挚的宗教精神,又低估了宗教人士的自我异化速度。

追求“细枝末节”,无关证道修行

令人哀叹的是,一方面宗教自身在注重现实的理性世界中迷失了方向,成为欣赏的对象而非实践的目标,流于物质的形式,而忽略了精神内核的弘扬和展示;另一方面,越来越多的与修行、证道关联甚小的“细枝末节”被宗教旅游放大出来,入少林不寻禅宗真谛而向往武术神奇,到武当不辨阴阳奥妙却苦求长生之法,至于求财、求官、求子、求平安、求姻缘、求鬼神等一切欲望,都充分说明被苦难的现实生活所折磨的中国人,早已看透缥缈的来世并不能解决问题,所需要的是今生切实的保障。而极度功利化的宗教旅游迎合了人类本性,极度名利化的宗教人士虚化着苦难的意义,并促使宗教精神逐渐倒向世俗的愚昧,这是一种宗教牺牲精神被世俗低级麻木所取代的悲哀。

相较于这类悲哀更为让人愤慨的是,宗教旅游所带来的巨大的经济、社会利益越来越多的超出了宗教本身的范畴,地方政府和利益企业,既怀有对宗教天生的介怀,又苦于自身命运的难以捉摸;既无法分清传统文化与宗教信仰的界限,又不能割舍宗教旅游所带来的巨大收益。

一方面宗教设施的大兴土木,宗教旅游景区的不断出现,宗教旅游收入喧嚣直上,大有重现“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”之情景;另一方面,宗教门墙成为人人可成尧舜的便宜之地,凶暴虚伪、愚无闻知之徒以金钱作为求解脱、求证道、求极乐之妙法,尽管此等恶相古已有之,但如今天之泛滥,却闻所未闻。救世之终极目标绝非轻易达到,然救人之现今目标也亦遥不可及。

宗教旅游的先天缺陷和矛盾

时代的发展所带给宗教的总是生活的艰难,生活的艰难造就了对生存的渴望,生存的渴望又转化成对物质条件的偏执,并使这种偏执以宗教旅游的形式表现出来。既然是无奈的抉择和命运的偏执造就了宗教旅游这种闻所未闻的旅游形式,其先天的缺陷和矛盾是显而易见的。

当中国旅游走过35年的蹉跎岁月,我们发现——任何旅游形式,如果放弃了精神理念而仅仅保留一种外在躯壳,兴衰的过程终将无法避免,达至顶峰之际,便是其衰落之时;或者宗教旅游在出现的时候就不可避免的体现了世俗化的堕落,这种“立刻死”还是“慢慢死”的悖论必将伴随着它的生命历程,直至“尘归尘、土归土”的那一刻的到来……

生存是唯一的目的?

没有一位具有思想的人愿意承认这一点。无论是佛、道,是庙堂上的衮衮诸公,还是江湖之远的布衣寒士,他们都无一例外地说:人生的目的是解脱,是证道,是齐家治国平天下。可是知是一回事,行却是另外一回事,或者说知行合一本就是一种极端理想化的状态。佛家讲解脱,然而末流之弊好禅悦而不修行;道家讲证道,可是忘本之徒徒慕长生而迷丹篆;儒家求政治,但实际上不能陶铸群生却反而拥君贼民。归根结蒂,在他们那里,肉体的生存实际上还是唯一的目的。

换而言之,生存成为唯一合理的东西,所有的一切都为此发明。理念和信仰不是最主要的,重要的是实际、能够给生活施加的影响,同时又能保证生活合理性的效果。所以,在中国社会教与教的分别无足轻重,教门设施的尊卑之分和高下之论,在于其辅佐和保障生活的程度。更多的宗教设施和宗教人士必须千方百计的贴近皇权的至高无上,以不同偶像之间的相互欺骗换取存在的合理性以及发展的更大空间,堕落的发展的理念自农业时代起不断发展壮大,时至今日就更加的清晰明了。

当宗教沦为旅游的对象,那它就什么也不是了。这是“现在死”和“慢慢死”的悖论,似乎谁人都难以解答……在中国世界的文化氛围中,也许每一种高尚的原则都将不可避免的堕落为世俗的玩偶。

但那些曾经陪伴我们走过漫漫长夜的超脱力量,却在和煦的春风中丧失了精神的追求,演变为生存的附庸,仍不免让人扼腕叹息。结局本就是无所谓有无所谓无的,如果你认定事物已经丧失了它的本性,就可以视其为死亡了。